Entdecken Sie die wichtigsten Erkenntnisse des BIM-Pilotprojekts am Bundesamt für Strahlenschutz in Berlin-Karlshorst! Erfahren Sie, wie ein integrativer BIM-Ansatz von Planung bis Betrieb die Zusammenarbeit verbessert, Kollisionsrisiken reduziert und die Datenqualität sichert. Mehr zu den Erfolgsfaktoren im vollständigen Beitrag.

BIM-Pilotprojekt: Ersatzgebäude K12, Bundesamt für Strahlenschutz in Berlin-Karlshorst

BIM im Bundesbau erprobt

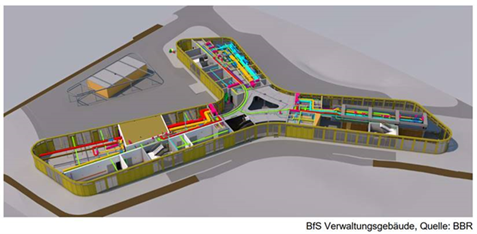

Das Bauvorhaben „Ersatzgebäude K12“ in Berlin-Karlshorst steht kurz vor der Fertigstellung. Für das Bundesamt für Strahlenschutz entsteht ein Y-förmiges Forschungsgebäude mit Büro-, Labor- und Multifunktionsflächen. Die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) ist Bauherr, das Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (BBR) verantwortet die Durchführung. Das Projekt gehört zu den frühesten BIM-Pilotprojekten im Bundesbau.

Frühe Weichenstellung für BIM

Bereits 2016 wurde entschieden, das Projekt als Pilot für die BIM-Methode durchzuführen – zu einem Zeitpunkt, als BIM-Standards und -Prozesse noch im Aufbau waren. Das Ziel: wertvolle Erfahrungen für die spätere Regelanwendung sammeln. Mit der Aufstellung der Auftraggeber-Informationsanforderungen (AIA) und eines BIM-Abwicklungsplans (BAP) wurde die Grundlage für ein strukturiertes Vorgehen geschaffen. Ein wichtiger Impuls kam vom Betreiber: Er brachte frühzeitig Anforderungen an die Datenstruktur ein, insbesondere durch Orientierung an Computer Aided Facility Management (CAFM)-Standards.

CDE und Datenräume als Grundlage der Zusammenarbeit

Ein Common Data Environment (CDE) war von Beginn an im Einsatz – damals noch stark auf konventionelle Arbeitsweisen ausgelegt. Die parallele Nutzung eines digitalen Datenraums für den Austausch von Modellen ermöglichte dennoch eine konsequente Modellkoordination. Das Projekt zeigt, wie wichtig es ist, CDEs gezielt für den BIM-Einsatz auszuwählen – idealerweise mit BIM Collaboration Format (BCF) -Kommunikation und offener Industry Foundation Classes (IFC)-Schnittstelle.[Sym1] Das BCF ist ein herstellerneutrales Datenformat für den Austausch von Koordinationsnachrichten im Änderungsformat zwischen verschiedenen BIM-Softwareprodukten.

Pilottests als Methode zur Qualitätssicherung

Die Durchführung von Pilottests während der Planungsphase erwies sich als wertvolles Instrument: Sie halfen dabei, die Modellqualität zu sichern und Erkenntnisse über Exporteinstellungen und Datenverluste zu gewinnen. Sie haben gezeigt, dass solche Tests noch gezielter in den Projektverlauf integriert werden können – mit standardisierter Dokumentation im BAP und klaren Vorgaben für Exporte.

Fachmodelle zielgerichtet koordinieren

Die Koordination der Fachmodelle erfolgte durch individuelle Exporte des Architekten. Daraus ergeben sich wichtige Learnings für künftige Projekte: Der Einsatz von Platzhalter- oder Sperrzonenmodellen kann die Zusammenarbeit vereinfachen und Konflikte frühzeitig vermeiden. Eine vertragliche Festlegung dieser Modelle ab Leistungsphase 3 (Entwurfsplanung) wird empfohlen. Eine Übersicht über alle Leistungsphasen finden Sie auf der Seite von Honorarordnung für Architekten und Ingeniere (HOAI).

Kompetenzen fördern, Austausch intensivieren

Das Projekt verdeutlicht auch, wie wichtig modellbasiertes Arbeiten für alle Beteiligten ist. Eine breitere Nutzung der Koordinationsmodelle durch Planende, Projektsteuernde und Auftraggeber kann Kollisionen frühzeitig identifizieren und Abläufe beschleunigen. Dazu braucht es gezielte Qualifizierung – ein zentraler Aspekt für BIM-Projekte.

TGA-Planung als Lernfeld

Die technische Gebäudeausrüstung (TGA) stellte durch ihre Komplexität besondere Anforderungen an die Planung. Der Wechsel des TGA-Planungsbüros konnte dank der Nutzung kompatibler BIM-Werkzeuge reibungslos erfolgen, da Planungsdaten nahtlos übergeben und ohne Informationsverluste weiterverwendet werden konnten. Das Beispiel unterstreicht, wie wichtig durchgängige Datenstrukturen und klar definierte Attributvorgaben in AIA und BAP sind. Auch zeigt sich: Eine kontinuierliche Teamzusammensetzung stärkt die Planungskontinuität

Qualitätsmanagement ausbauen

Die TGA-Software erwies sich in der Anfangsphase als nicht ausgereift für den Open-BIM-Einsatz. Auch beim TGA-Fachplaner bestand zunächst begrenzte Erfahrung mit dem offenen Datenaustausch. Trotz Verbesserungen blieben interne Modellkollisionen bestehen. Künftige Projekte sollten daher regelbasierte Prüfprozesse und externe Qualitätssicherung frühzeitig integrieren, um die Planungsqualität gezielt abzusichern.

As-built-Modelle für den Betrieb nutzbar machen

Der BIM-Prozess endete für viele Planungsbeteiligte mit der Übergabe nach Leistungsphase 5 (Ausführungsplanung). Die Nutzung der Modelle in der Bauausführung erfolgte nur vereinzelt – dabei liegt hier großes ungenutztes Potenzial. Besonders im Gebäudebetrieb kann das digitale Modell Mehrwert bieten: Als Grundlage für ein CAFM-System unterstützt es die effiziente Organisation von Wartung, Dokumentation und Flächenmanagement. Voraussetzung dafür ist eine frühzeitige Festlegung der benötigten Attribute und eine gezielte Integration in die IT-Systeme des Betreibenden.

Wertvolle Impulse für kommende Projekte

Das BIM-Pilotprojekt am Bundesamt für Strahlenschutz hat gezeigt, wie die Methode in komplexen Projekten Mehrwert schaffen kann – von der Planung über die Koordination bis zur Betriebsunterstützung. Die gesammelten Erfahrungen fließen in die Weiterentwicklung von Standards ein und schaffen die Basis für eine strukturierte, qualitätsgesicherte und effiziente Umsetzung künftiger Bundesbauprojekte mit BIM.